現状調査を終えた二尊院の《二十五菩薩来迎図》。一七幅からなる大作の修理が始まりました。ひと口に古書画の修理といっても、修理の対象となる書画の性格や、修理を手掛ける人や注文主の考え、そして時代によってその方法は異なります。現在、文化財修理の基本は「現状の維持」ですが、これは、修理前の姿を全てそのままに残す、ということではありません。この二尊院の《二十五菩薩来迎図》であれば、室町時代にこの一七幅が描かれて以降、過去の修理でどのような修理が施されたかを見極め、「オリジナル部分の現状維持」を基本に修理を行う、ということです。その工程をひとつずつ、追っていきたいと思います。

一.剝落止め

絹や紙を材質とする書画は、長年の使用によって折れや亀裂が生じることも多く、一般的に50年から100年に一度の修理が不可欠です。そのため、何十年か後に再び修理をすることも念頭に置いて修理をすること、つまり、今回の修理で加えたものが、次の修理で簡単に除去できるということがとても大切です。《二十五菩薩来迎図》の修理でもその観点から糊や紙といった素材を、慎重に選んで作業を進めていきます。

最初に「剝落止め」を施します。《二十五菩薩来迎図》は、幅によっては傷みが進んでいて、絹に細かな亀裂が入ったり、顔料などが剝落しやすい状態にあったりするため、画面を固定する必要があるのです。剝落止めに用いるのは、ごく薄い膠水溶液。膠とは、動物の骨や皮、腱などに含まれる結合成分、コラーゲン由来の材料です。戦後一時期、合成樹脂などが用いられたこともありましたが、合成樹脂を施した部分が再び剝落したり、変色を起こしたりといった問題が報告され、現在では、膠を用いることが、文化財修理においては基本となっています。

▲傷みの進行を抑えるために、本紙に剝落止めを施していきます。

▲膠。動物の皮や骨、腱などを煮詰めて乾燥させたもの。これをごく少量、水に溶いて「剝落止め」として用います。

二.総裏を上げる

剝落止めを施したら、今度は作品全体の解体を行います。その、始まりが「総裏を上げる」ことです。西洋のカンヴァス画などとは異なり、日本の古書画は、一見、一枚の紙や絵絹に見えても、実は、何層もの重層構造になっています。絵が描かれた「本紙」(本作《二十五菩薩来迎図》の場合は、絵絹)の裏側から幾重もの裏打ち紙で補強し、さらに表具を施すことで一幅の掛軸になっているのです。「総裏」とは、掛軸を裏側から見た、一番表面に施されている裏打ち紙のことです。

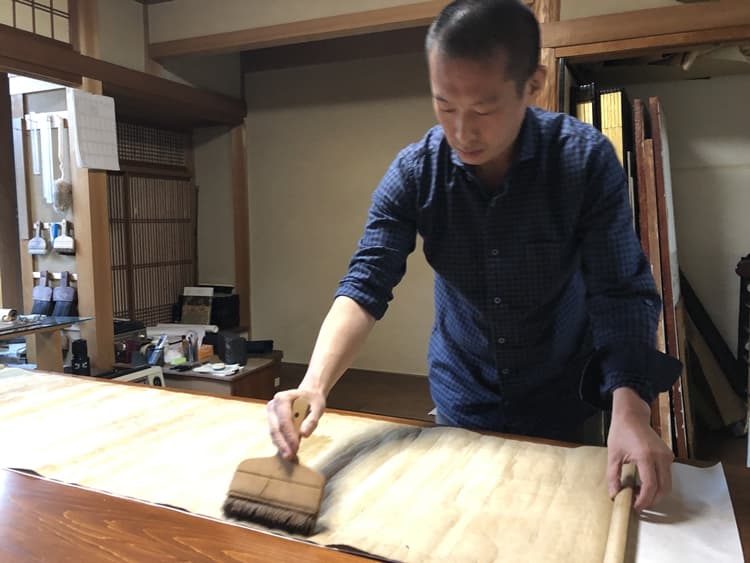

▲裏側全体に水刷毛で水を塗ります。

▲水を含ませて、少し待ちます。

▲しっかり水分が浸透したら、印刀(いんとう)と呼ばれる小さな刀の助けを借りて、少しずつ、総裏の紙を上げていきます。

裏打ちの紙を除去するところは初めて見ましたが、いとも簡単にとれてしまうことに驚かされました。総裏を「剥がす」ではなく「上げる」と表現する理由がよくわかります。裏打ち用の糊は、小麦のでんぷんを主成分とする糊。長く寝かせることで、接着力を弱くした古糊(ふるのり)です。水を含むと、何の抵抗力もなく除去することができるのです。接着力の弱さは、本紙そのものへの接着剤による影響を最小限に留める先人の知恵なのでしょう。その一方で、裏打ち紙は経年によって次第に剥がれてきてしまうことも多く、定期的な修理が必要な理由ともなっているのだそうです。

次回は、掛軸を解体。「増裏」を上げて、肌裏と本紙を修理していきます。